生成AIの活用に関するレポート -日本とグローバル市場の対比および活用状況の概況-

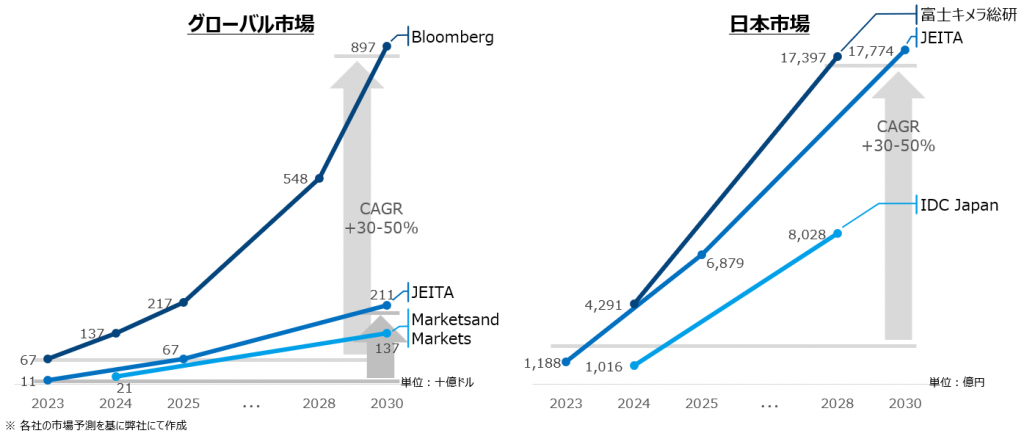

近年、目覚ましい技術革新とともに、生成AI(Generative AI)市場が世界的に急速な成長を遂げています。各社の市場予測をもとに弊社にてまとめたところ※1 ※2 ※3 ※4 ※5 、グローバル市場および日本市場の双方において、今後、年平均成長率(CAGR)が30~50%に達すると見込まれており、その将来性には大きな期待が寄せられています。

グローバル市場における生成AIの展望

Bloomberg、MarketsandMarkets、JEITAなどの調査データを基に分析すると、グローバルにおける生成AI市場は、2030年には市場規模が約8,970億ドル(Bloomberg予測)近くに達する可能性が示唆されています。

市場規模について、 MarketsandMarketsは約1,370億ドル、JEITAは約2,110億ドルと予測しており、各社の予測を総合すると2023年から2030年にかけて30%~50%という高い年平均成長率が見込まれています。

日本市場における生成AIの展望

日本国内においても、生成AI市場は力強い成長が見込まれています。

富士キメラ総研、JEITA、IDC Japanのデータを総合すると、市場規模は着実に拡大し、2030年には市場規模が約1兆7,774億円(JEITA予測)に達すると見られています。

市場規模について、 富士キメラ総研は2028年に約1兆7,397億円、同年IDC Japanは約8,028億円と予測しており、グローバル市場と同様に各社の予測を総合すると2023年から2030年にかけて年平均30%~50%の成長が見込まれています。

結論

生成AIは、ビジネスや社会の様々な領域に変革をもたらしつつあり、その市場はグローバル、日本国内ともに、今後も著しい成長を続けると予測されています。企業はこの大きな潮流を捉え、早期に戦略を検討・実行していくことが重要となるでしょう。

※1:Bloomberg.「ChatGPTがけん引、生成AI場は10年以内に180兆円に拡大へ-BI」.(2025年5月8日 閲覧)

※2:MarketsandMarkets.「Generative AI Market by Offering (Transformer Models [GPT-1, GPT-2, GPT-3, GPT-4, LaMDA], Services), Modality (Text, Image, Video, Audio & Speech, Code), Application (Content Management, Search & Discovery), Vertical and Region - Global Forecast to 2030」.(2025年4月 閲覧)

※3:JEITA.「JEITA、生成 AI 市場の世界需要額見通しを発表」.(2025年5月8日 閲覧)

※4:株式会社富士キメラ総研.「2025 生成AI/LLMで飛躍するAI市場総調査」.(2025年5月8日 閲覧)

※5:IDC.「国内生成AI市場は今後5年で8,000億円規模への成長を予測 ~IDC Worldwide AI and Generative AI Spending Guideを発行~」.(2025年5月8日 閲覧)

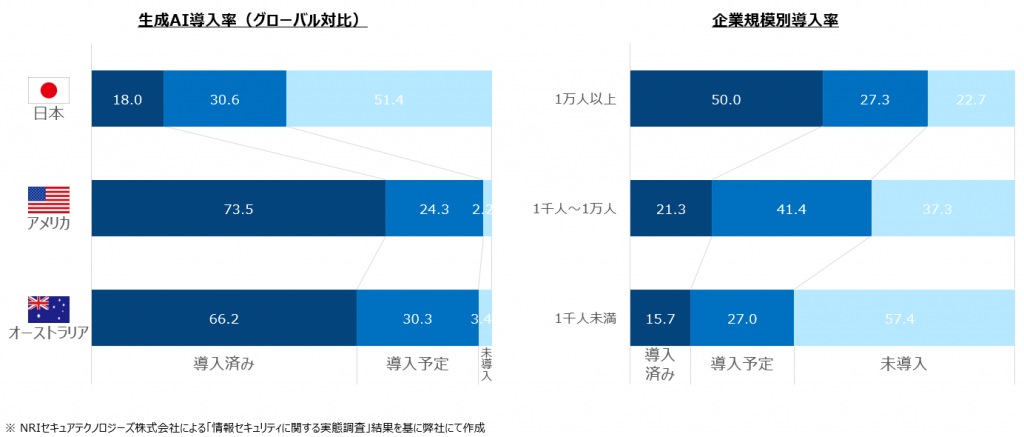

日本企業における、生成AI導入状況

日本企業における生成AIの導入状況

NRIセキュアテクノロジーズ株式会社の調査結果をもとに弊社にてまとめたところ※6 、日本企業における生成AIの導入状況は、導入済みまたは導入予定と回答した企業が50%に近い割合となっています。また、企業規模が大きいほど生成AIの導入率が高くなっています。

他国比較における日本企業の生成AIの導入率

アメリカやオーストラリアに比べて、日本企業の生成AIの導入率は低くなっています。

日本:

生成AIを「導入済み」の企業は18.0%、「導入予定」の企業は30.6%であり、合わせて48.6%の企業が生成AIの導入に積極的である一方、「未導入」の企業は51.4%と半数を超えています。他国に比べ、生成AIの導入に対する日本企業の慎重な姿勢が伺えます。

アメリカ:

生成AIを「導入済み」の企業は73.5%、「導入予定」の企業は24.3%と、合わせて97.8%に達しており、生成AIの導入が非常に進み、生成AIの導入率が高くなっています。日本企業に比べ、生成AIの導入に積極的な姿勢が伺えます。

オーストラリア:

生成AIを「導入済み」の企業は66.2%、「導入予定」の企業は30.3%と、合わせて96.5%と、こちらも生成AIの導入率が高くなっています。アメリカ同様に、日本企業に比べ、生成AIの導入に積極的な姿勢が伺えます。

企業規模別の生成AIの導入状況(日本国内)

日本国内の生成AIの導入状況を企業規模別に見ると、企業規模が大きいほど生成AIの導入率が高くなっています。

従業員1万人以上:

生成AIを「導入済み」の企業は50.0%と半数を占め、「導入予定」の企業の27.3%と合わせると77.3%と高くなっています。「未導入」は22.7%と低くなっています。従業員規模別でみると、最も生成AIの導入率が高くなっています。

従業員1千人~1万人:

生成AIを「導入済み」の企業は21.3%、「導入予定」の企業の41.4%を合わせると62.7%となっていて、「未導入」の企業は37.3%となっています。

従業員1千人未満:

生成AIを「導入済み」の企業は15.7%に留まり、「導入予定」の企業の27.0%を合わせても42.7%となっています。「未導入」の企業が57.4%と従業員規模別で比較した際に最も生成AIの未導入率が高くなっています。

このように、企業規模が大きいほど生成AIの導入が進み、企業規模が小さいほどまだ導入が進んでいない、あるいは検討段階に至っていないケースが多いことが示唆されます。日本では、その生成AIの導入率の低さに対し、リソースの制約や知識・ノウハウの不足と活用イメージの不明確さ、セキュリティや倫理、運用面への懸念など様々な要因が考えられています。

※6: NRI SECURE.「NRIセキュア、日・米・豪の3か国で「企業における情報セキュリティ実態調査2023」を実施」.(2025年5月8日 閲覧)

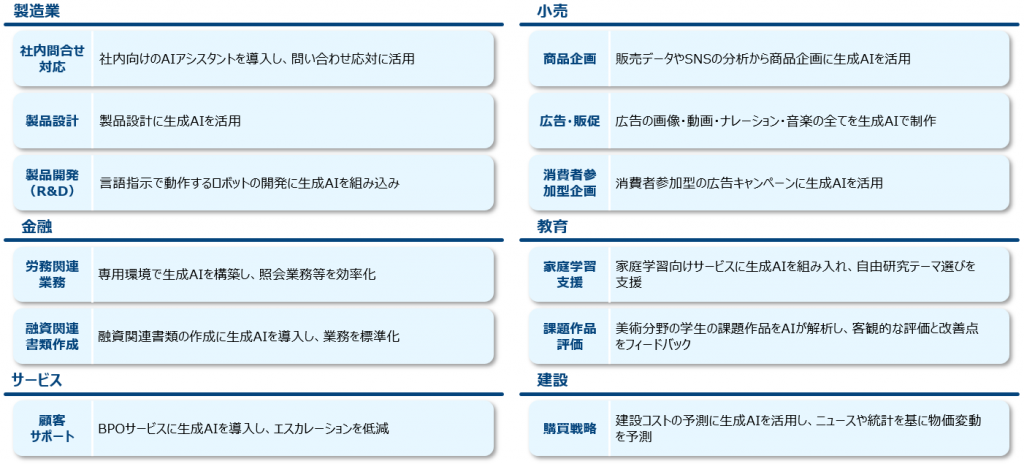

日本企業における生成AI活用事例とその多様性

生成AIの主な活用目的

生成AIの活用は、単に既存業務を効率化してコストを削減する段階から、さらに進化しています。

下記の事例を見ると生成AIが顧客体験(CX)の向上、企画・設計といった上流工程への導入、広告制作などのコンテンツ制作業務まで、幅広い分野と目的で生成AIが活用されていることがわかります。

製造業

社内問い合わせ対応:社内からの問い合わせに対し、アシスタントとして生成AIを活用し、自社業務や現場の個別課題に対応した回答の生成が可能になりました。

製品設計:製品設計に生成AIを活用し、技術者による設計よりも高い出力を実現しました。

製品開発(R&D):言語指示で動作するロボットの開発に生成AIを利用するなど、製品開発期間短縮を目指して、生成AIが導入されています。

金融

労務関連業務:労務に関する社内の問い合わせへの回答や文書作成を生成AIに代替させるなど、業務の効率化を進めています。

融資関連書類作成:融資関連書類の作成の効率化するため、生成AIを業務に導入しています。

バックオフィス業務:業務の標準化を目指し、バックオフィス業務に生成AIを導入しています。

サービス

顧客サポート:顧客からの難しい質問に対し、オペレーターが生成AIに直接問い合わせ、過去の社内ドキュメントから最適な回答を得るなど、エスカレーションを低減させるために生成AIを導入しています。

小売

商品企画:生成AIが店舗の販売データやSNS上での消費者の反応を分析し、新商品に関する文章や画像を迅速に作成することが可能になりました。

広告・販促:グラフィック、ムービーの他、ナレーション、音楽も全て生成AIで作成し、人間のモデルではなく生成AIが作成したモデルを起用することで、モード感のある新しいファッション広告を実現しています。

消費者参加型企画:画像生成AIツールを公開し、利用者が生成した画像を屋外広告やSNSで紹介する消費者参加型企画に利用されています。

教育

家庭学習支援:家庭学習向けサービスに生成AIを利用しており、自由研究のテーマ選定を支援し、子供たちの疑問に対してアドバイスを提供しています。

課題作品評価:美術分野の学生の課題作品を生成AIが解析し、客観的な評価と改善点のフィードバックに生成AIを活用しています。

建設

購買戦略:建設コストへの影響要因となるニュースや統計に基づき、物価変動の精度高い予測を提供し、建設費用の見積もりにおけるリスクを軽減するなど、購買戦略に生成AIを活用しています。

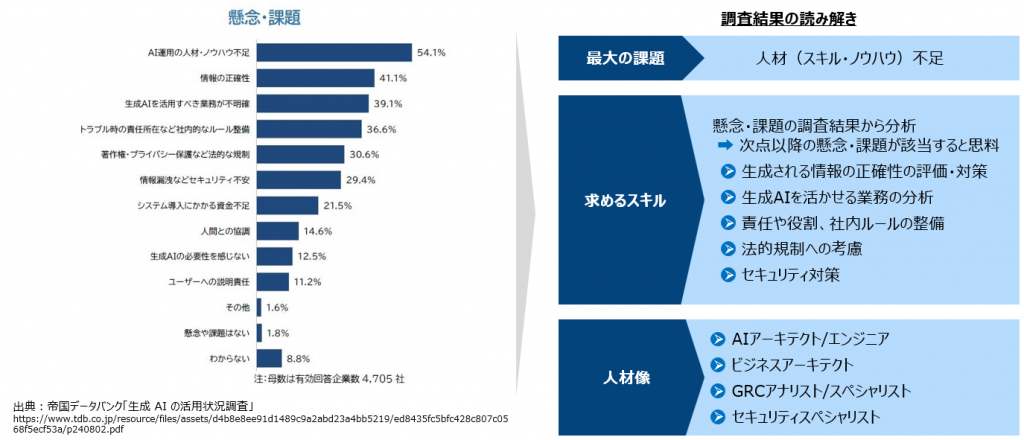

生成AI導入の障壁と求められる人材像

生成AI活用における課題と求められるスキル・人材

帝国データバンクが実施した「生成AIの活用状況調査」によると、日本企業が生成AIを活用する上で最も大きな懸念・課題と感じているのは、「AI運用の人材・ノウハウ不足」であり、実に54.1%の企業がこれを挙げています※7 。

また人材不足に次いで、以下のような点が主要な懸念・課題として認識されています。

-

- 主な懸念・課題

-

- 情報の正確性(41.1%)

- 生成AIを活用すべき業務が不明確(39.1%)

- トラブル時の責任所在など社内的なルール整備(36.6%)

- 著作権・プライバシー保護など法的な規制(30.6%)

- 情報漏洩などセキュリティ不安(29.4%)

- システム導入にかかる資金不足(21.5%)

これらの課題は、裏を返せば生成AI活用に必要なスキルやノウハウを示唆しています。

具体的には、以下のようなスキルが求められていると考えられます。

-

- 課題から見える、求められるスキルと人材像

-

- 求められるスキル

-

- 生成される情報の正確性を評価し、対策を講じる能力。また、生成AIを有効活用できる業務を見極める分析力

- 責任の所在や役割分担を明確にし、社内ルールを整備する能力

- 著作権やプライバシーなどの法的規制を理解し、遵守する意識

- 情報漏洩などのリスクに対応するためのセキュリティ知識と対策

-

- 求められる人材像

-

- AIアーキテクト AI技術をビジネスに活用するための戦略立案から導入、運用までを総合的に担う

- AIエンジニア AI(人工知能)技術を活用して、システムやソフトウェアを設計・開発・運用するエンジニア

- ビジネスアーキテクト 企業の戦略目標達成のために、ビジネスプロセスやITシステムを統合的に設計し、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する役割を担う人材

- GRCアナリスト/スペシャリスト ガバナンス、リスク管理、コンプライアンス(GRC)に関する専門知識とスキルを持つ人材

- セキュリティスペシャリスト 情報システムの企画・開発・運用・保守において、セキュリティ対策を専門に担当する人

結論

生成AIの導入・活用を成功させるためには、技術的な側面だけでなく、情報の正確性担保、ルール整備、法規制・セキュリティへの対応といった多岐にわたる課題を克服する必要があり、それらに対応できる多様なスキルを持つ人材の確保・育成が急務であると言えます。

※7:帝国データバンク.「生成AIの活用状況調査」.(2025年5月8日 閲覧)

今後の生成AIの技術トレンド

生成AIにおける今後の技術トレンド

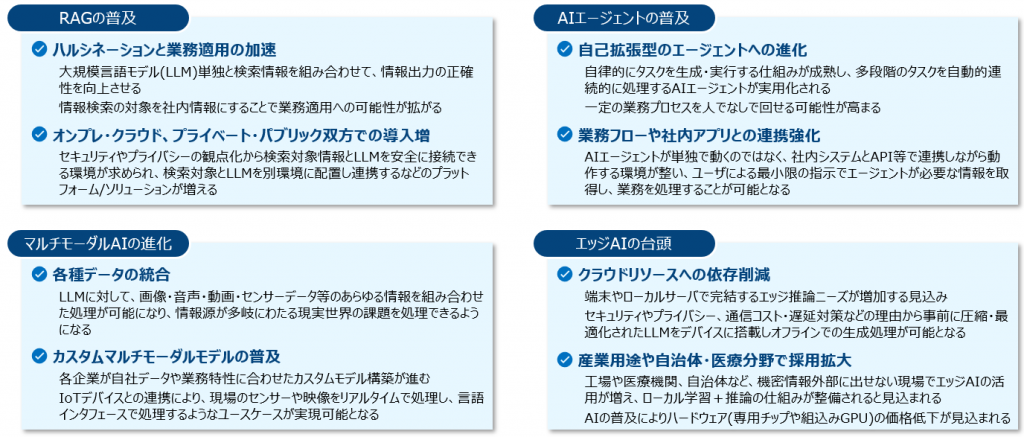

直近1年間における生成AIの技術的な進化と普及は目覚ましく、今後の主要なトレンドとして以下の4点が注目されます。

-

- RAGの普及

- マルチモーダルAIの進化

- AIエージェントの普及

- エッジAIの台頭

RAG(Retrieval Augmented Generation : 検索拡張生成)は、生成AIのハルシネーションを減らす手段として注目されています。

RAGは、大規模言語モデル(LLM)単体では得られない情報を含んだ、正確で自然な文章の生成が生成AIにより可能となっています。

LLM単独と検索情報を組み合わせることで、情報出力情報の正確性を向上させ、情報検索の対象を社内情報にすることで、生成AIの業務適用への可能性が拡がりました。

また、セキュリティやプライバシーの観点化から検索対象情報とLLMを安全に接続できる環境が求められています。

オンプレミス・クラウド、プライベート・パブリック環境など、セキュリティやプライバシーに配慮しながらLLMを安全に活用できる環境が拡大しています。マルチモーダルAIが、テキストだけでなく、画像、音声、動画、センサーデータなど、多様な種類の情報を統合的に扱えるようになりました。

これにより、より複雑な現実世界の課題処理が可能になります。

さらに、企業ごとのデータや業務特性に合わせたカスタムモデル構築も進行し、IoTデバイスからのセンサー・カメラ情報をリアルタイムで処理したり、音声インターフェースで操作するような、言語インターフェースで処理するユースケースが実現可能になりつつあります。AIエージェントは、自己拡張型のエージェントとして進化し続けています。

AIエージェントの普及により、自律的にタスクを生成・実行する仕組みが成熟し、多段階のタスクを自動的連続的に処理することを可能にしました。

人が関与することなく、一定の業務プロセスをAIエージェントが完結させることが可能になる未来に期待が高まります。

AIエージェントは、業務フローや社内のアプリケーション、APIなどと連携し、ユーザーからの簡単な指示で必要な情報を収集・処理することで、業務の自動化・効率化を大きく進める可能性を秘めています。クラウドリソースへの依存を減らし、端末やローカルサーバ上で完結するエッジ推論ニーズが増加しています。セキュリティやプライバシーの確保、通信コスト、遅延対策などの理由から、事前に圧縮・最適化されたLLMをデバイスに搭載することで、オフラインでの生成処理を可能にしました。

特に、外部接続が制限される工場や医療機関、自治体など機密情報が外部に出せない現場でエッジAIの活用が増え、今後もローカル学習+推論の仕組みが整備されていくことが見込まれます。

今後はAIの普及により、専用チップやGPUといったハードウェアの価格も低下していくでしょう。

これらのトレンドは、生成AIが単なる文章・画像生成ツールから、より具体的で複雑な業務課題を解決するための実用的な技術へと進化・浸透していく方向性を示しています。

※本件について、または最新の事例のご紹介等のお問い合わせはこちらから。